Mini-série sur le risque sécheresse

#1 Qu’est ce qu’une sécheresse

Une sécheresse est un phénomène climatique caractérisé par un manque prolongé de précipitations (pluie, neige, etc.) par rapport aux normales saisonnières d’une région. Elle entraîne un déficit en eau dans les sols, les rivières, les nappes phréatiques et l’atmosphère, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur notre environnement.

- Météorologique : Période anormalement sèche avec des précipitations très inférieures à la normale saisonnière. C’est le premier type de sécheresses à apparaitre.

- Agricole : Manque d’humidité dans le sol, rendant difficile la croissance des cultures.

- Hydrologique : Baisse anormale des niveaux d’eau dans les rivières, les lacs, les nappes phréatiques et les réservoirs.

- Socio-économique : Quand la demande en eau dépasse l’offre disponible pour les besoins humains et économiques. Souvent le résultats des sécheresses précédentes.

#2 Évolution des sécheresses ces dernières années

Au cours des 20 dernières années, la France a connu une intensification notable des épisodes de sécheresse, tant en fréquence qu’en intensité, principalement en raison du changement climatique.

Nous pensons trop souvent, et malheureusement à tort que l’eau est très présente sur nos territoires et que ces problématiques ne concernent pas les régions comme la Bretagne ou les Pays de la Loire. Hors, comme de nombreuses régions nous ne sommes pas épargnés.En effet, le réchauffement climatique entraîne une augmentation des températures, ce qui accentue l’évapotranspiration des végétaux et la sécheresse prolongée des sols, qui sont par conséquent incapables d’absorber les précipitations estivales.

Certains territoires comme la Bretagne par exemple possèdent des sols peu profonds et ont donc une capacité de stockage en eau (via les nappes phréatiques) limitée. Ces régions dépendent par conséquent davantage des cours d’eau pour leur approvisionnement, ce qui peut les rendre vulnérables au déficit hydrique.

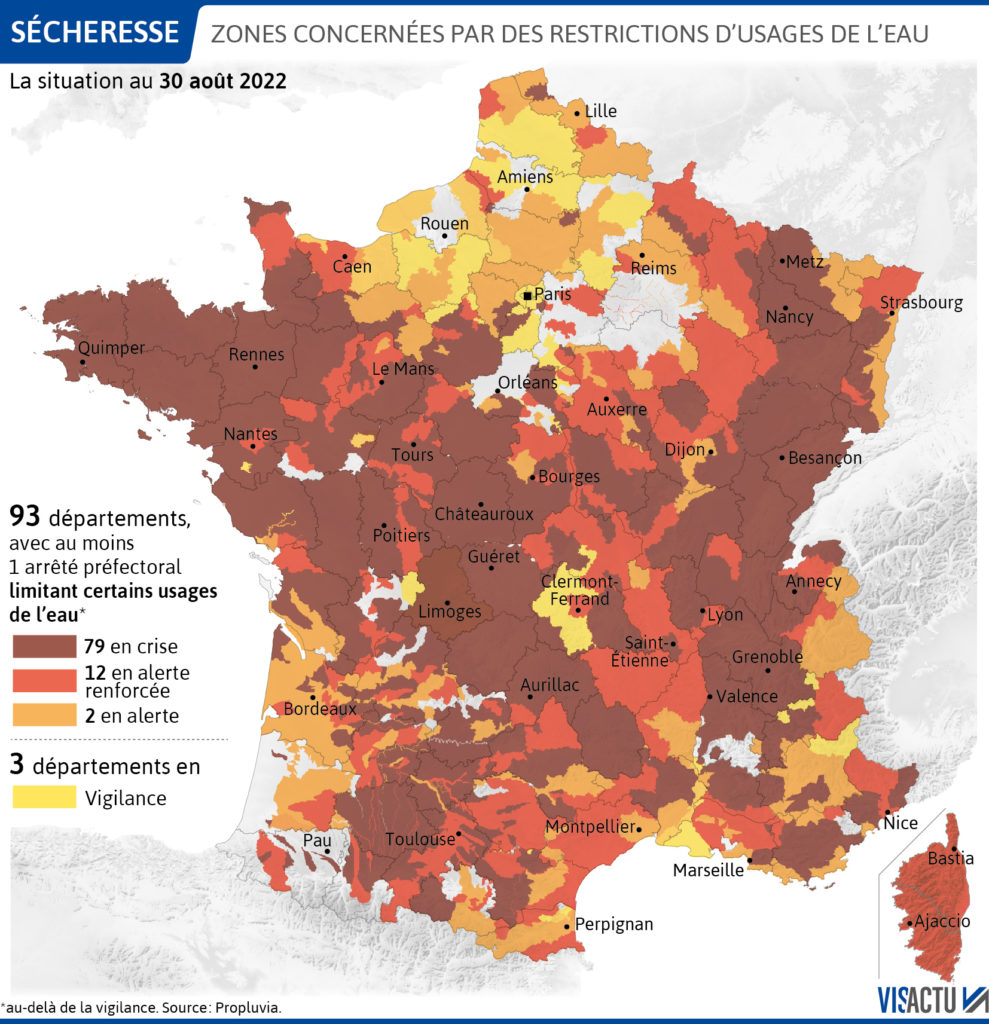

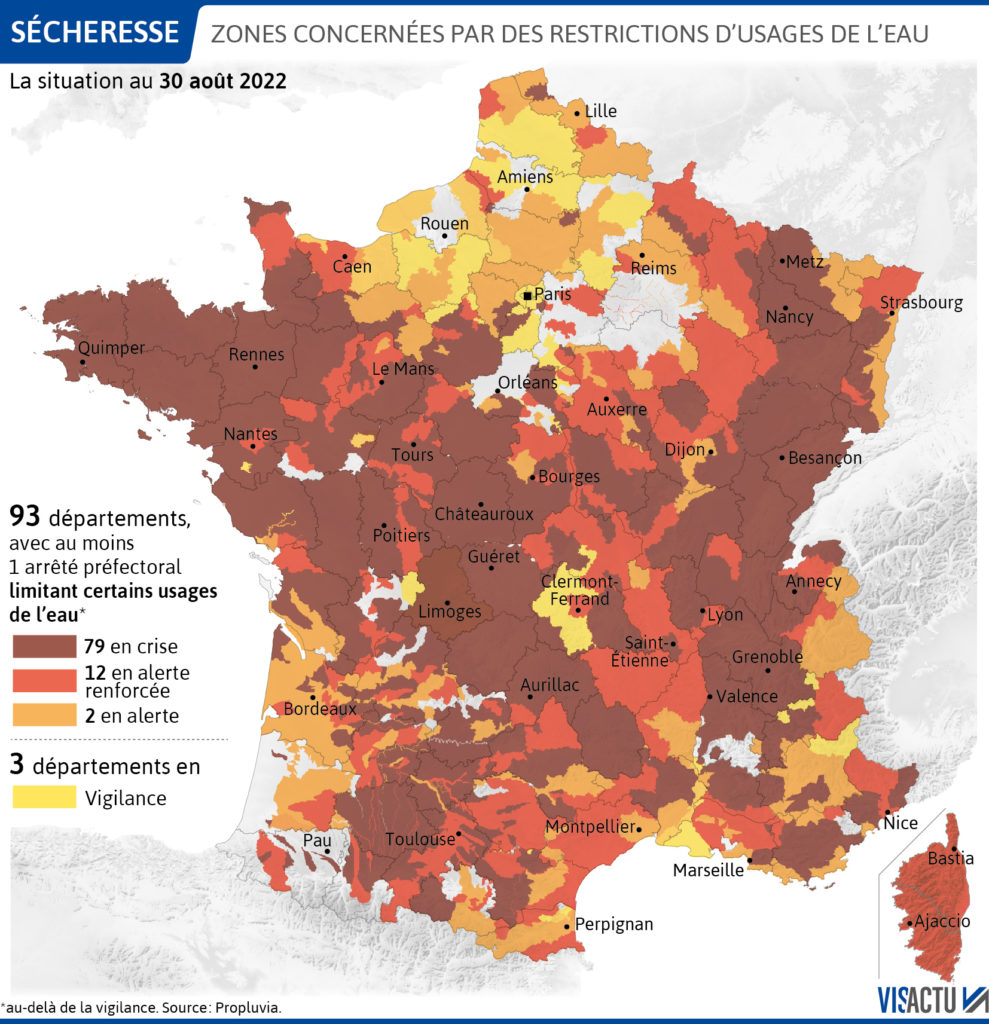

Ce n’est donc pas parce qu’il pleut régulièrement en hiver sur un territoire, que celui-ci ne sera pas soumis aux risques de sécheresses qui dépend de multiples facteurs.Rappelez vous, en 2022 : Année record avec un déficit pluviométrique de 25 %, le plus important depuis le début des relevés en 1959. Trois quarts du territoire Français ont été touchés par une sécheresse des sols, et 33 jours de vagues de chaleur ont été enregistrés, un record absolu.Quelques sites intéressant pour se renseigner sur l’état des nappes phréatiques, cours d’eau, et restrictions en cours :

#3 Comment réagir en cas de sécheresse ?

Toute l’année, nous vous encourageons a adopter des comportements responsables afin de préserver la ressource en eau (douche plutôt que bains, paillage et récupération d’eau de pluie au jardin, bien fermer les robinets et installer des mousseurs., de..). Les gestes sont simples et nombreux pour réaliser des économies tout au long de l’année et prendre de bonnes habitudes !

#𝟒 Quelles solutions possibles face aux risques de sécheresse ?

Heureusement plusieurs solutions existent pour réduire mais surtout anticiper les risques de sécheresses ! Voici quelques exemples :

- Le maintien et la mise à niveau des infrastructures : Selon une étude de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, on estime en France q’1L d’eau sur 5 n’arrive pas au robinet à cause des fuites. Il est donc nécessaire de renouveler les canalisations petit à petit afin de limiter ces fuites et optimiser nos usages. Que ce soit pour les villes ou les particuliers, il faut rester vigilants sur l’état de nos canalisations et faire réparer en cas de fuite.

- Le réemploi des eaux usées traitées : La France n’est pas le meilleur élève dans ce domaine par rapport à d’autres pays ! Il s’agit ici de réutiliser les eaux usées pour toutes les actions qui ne nécessitent pas l’utilisation d’eau potable, comme par exemple pour les collectivités avec le lavage de la voirie, l’arrosage des espaces verts, la lutte contre les incendies, certaines industries, irrigation…. Même s’il ne s’agit pas d’eau potable, ces eaux usées sont traitées en fonction de la qualité de l’eau souhaitée avant le réemploi, en respectant des normes strictes pour garantir une sécurité sanitaire. Il est aujourd’hui essentiel de repenser nos aménagements, nos infrastructures dans cette perspective de réutilisation des eaux usées.

- Aller vers des “Villes éponges” ! Comme nous avons pu l’évoquer dans notre dernière mini-série sur le risque inondation, l’imperméabilisation des sols entraine de nombreux impacts : îlots de chaleurs, retenue d’eau …. Nous nous rendons compte maintenant des nombreuses conséquences qu’a pu engendrer l’artificialisation des sols en excès dans les villes et villages. Il faut aujourd’hui reconsidérer nos aménagements afin de faciliter l’infiltration de l’eau de pluie dans les sols et donc éviter le risque inondation certes, mais également pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales dans le sol et les nappes.

#𝟓 Sécheresse et biodiversité, quels impacts ?

La sécheresse a des impacts profonds et souvent dévastateurs sur la biodiversité, en affectant les écosystèmes terrestres, aquatiques, et la chaîne alimentaire dans son ensemble.

- Pour la flore : Les plantes subissent un stress hydrique, réduisent leur croissance ou meurent. Les arbres affaiblis sont plus vulnérables aux maladies, ravageurs et incendies. Certaines espèces disparaissent localement si la sécheresse devient récurrente (ex. : les forêts de hêtres ou de chênes en France touchées depuis 2018).

- Pour la faune :Moins d’eau = moins de végétation = moins de nourriture pour les herbivores. D’autres animaux qui dépendent des zones humides pour se reproduire, comme les amphibiens par exemple, ne le peuvent plus. L’assèchement des milieux aquatiques provoque une asphyxie des poissons (eau chaude = moins d’oxygène), la mort de larves, et la perturbation des cycles migratoires. Certains oiseaux liés également a ces habitats perdent leurs lieux de reproduction et d’alimentation.

# 𝟔 Que pouvons nous faire en tant que particulier ?

Voici quelques conseils pour vous aider à économiser de l’eau :

- Installer des mousseurs à vos robinets

- Repenser vos toilettes ! De la mise en place de bouteilles remplies d’eau dans votre chasse d’eau afin de diminuer le nombre de litres utilisés en passant par des toilettes utilisant de l’eau de pluie reliées à un récupérateur ou bien encore les toilettes sèches, les solutions sont nombreuses ! Dans tous les cas la question de continuer a utiliser 9 L d’eau potable pour faire nos besoins doit se poser…

- Réutiliser l’eau : que ce soit l’eau de lavage des légumes, de rinçage des assiettes ou de nettoyage des chaussure, cette eau pourrait surement être réutilisées ?

- Installer des récupérateurs d’eau de pluie

- Privilégier le paillage et les essences peu demandeuses en eau

- Si besoin d’arrosage, préférer ce dernier tôt le matin ou tard le soir, afin d’éviter l’évaporation excessive.

- Installer des Oyas, des petits pots en terre cuite qui diffusent petit à petit l’eau dans la terre par capillarité. Une bonne solution pour économiser l’eau car la plante puise en fonction de ses besoins

- Stopper la tonte de votre jardin en période de sécheresse. Les plantes et les animaux souffrent déjà suffisamment des conditions extrêmes pour que l’Homme en rajoute… Une pelouse tondue trop courte accentue la chaleur au sol, met en péril la faune qui y vit et rend la recherche de fraîcheur bien plus difficile pour les petits animaux. Les végétaux, affaiblis, meurent plus facilement, et même les arbres en pâtissent : la température augmente à la base de leur tronc, perturbant leur équilibre.

#𝟕 Repenser l’agriculture de demain

Les sécheresses ont des impacts majeurs sur l’agriculture en France :

- Baisse des rendements : les cultures de printemps comme le maïs ou le tournesol sont particulièrement vulnérables. Le stress hydrique freine la photosynthèse et bloque la croissance des plantes.

- Dégradation des pâturages : avec moins d’herbe disponible, les éleveurs doivent acheter du fourrage plus tôt dans l’année, ce qui alourdit les coûts de production. Certains sont contraints de puiser dans leurs stocks, déjà fragilisés par les sécheresses successives.

- Qualité des produits altérée : les fruits deviennent plus petits, moins juteux ; les céréales perdent en qualité, ce qui peut affecter leur commercialisation.

- Tensions sur les ressources en eau : l’épuisement des nappes phréatiques entraîne des restrictions d’irrigation via des arrêtés préfectoraux, limitant voire interdisant l’arrosage, y compris pour les cultures irriguées.

- Dégradation des sols : la baisse de l’humidité rend les sols plus secs, plus compacts et plus vulnérables à l’érosion.

#8 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥’𝐞𝐚𝐮 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 : 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞𝐳 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐢𝐬 !

Habitants du bassin Loire-Bretagne, nous sommes tous solidairement concernés par la reconquête de la qualité de l’eau et la gestion des risques d’inondation.

Du 25 novembre 2024 au 25 mai 2025, participez aux consultations publiques sur les enjeux de la gestion de l’eau et les enjeux de la gestion des risques d’inondation pour les années 2028-2033.

Depuis plusieurs années, le public est régulièrement consulté à différentes étapes de la construction et de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Aujourd’hui, nous avons identifié un certain nombre d’enjeux et de pistes d’action relatifs à la gestion de l’eau et aux risques d’inondation pour les années à venir. Nous souhaitons recueillir votre avis, bien en amont, sur ces sujets. Cette démarche, réglementaire en application du code de l’environnement et à l’initiative des Comités de bassin et des préfets coordonnateurs, vous permet de découvrir les enjeux clés identifiés pour l’avenir de l’eau, par bassin hydrographique, pour les années 2028-2033.

Donnez votre avis en ligne sur :

- Les questions importantes qui se posent, le calendrier et le programme de travail pour les futurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage).

- Les questions importantes qui se posent, le calendrier et le programme de travail pour les futurs plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), les évaluations préliminaires des risques d’inondation (EPRI) et les territoires à risque important d’inondation (TRI).

Votre opinion est essentielle pour conforter les actions futures et garantir que les solutions proposées répondent aux défis environnementaux et sociaux que nous rencontrons.

Sans commentaires