Retour sur les prospections hivernales des chauves-souris de l’hiver 2025 en Sud Sarthe !

La saison hivernale des chauves-souris est terminée. Il est temps de faire le bilan sur les effectifs comptés, dans le cadre du suivi scientifique des chauves-souris hivernantes. Elles sont présentes sur la totalité du département de la Sarthe, mais cet article traitera uniquement les inventaires effectués par le CPIE 72 et donc des données réparties dans le Sud Sarthe. En effet, les chauves-souris présentes dans le Nord de la Sarthe sont recensées par nos collaborateurs : la LPO Sarthe et le CEN Pays-de-la-Loire.

Les chauves-souris aussi appelées Chiroptères, ont un cycle de vie particulier, où pendant l’hiver elles hibernent ou hivernent. Les deux thermes sont utilisés pour ce groupe, car selon les espèces les individus vont soit hiberner soit hiverner. Ce phénomène se réalise dans un endroit calme, avec une forte obscurité, une hygrométrie assez élevée, et peu de variations de conditions (courants d’air, températures, hygrométrie). [1] Dans le département de la Sarthe, nous les retrouvons principalement regroupées dans les cavités souterraines, les caves ou les troglodytes. Chaque année, un suivi des populations hivernantes de chauves-souris est réalisé par le CPIE, pour connaître l’évolution des effectifs. Chaque cavité est prospectée et inspectée méticuleusement, pour trouver les individus cachés dans les fissures ou suspendus aux plafonds. Quand un ou plusieurs individus sont trouvés, la ou les espèces sont identifiées, et le nombre d’individus par espèce est comptabilisé et noté.

Bénévoles prospectant les cavités souterraines pour le suivi scientifique des chiroptères

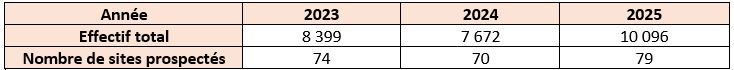

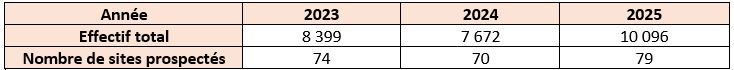

Cet hiver, est la première année de suivi ou le record de chauves-souris inventoriées a été dépassé, avec 10 096 individus au total !

En effet, si l’on compare avec les années précédentes, les effectifs entre 2020 et 2023 oscillaient entre 8 000 et 9 000 chauves-souris chaque hiver, sans dépasser la barre des 9 000 individus. A l’hiver 2024, il y a eu une grande diminution des effectifs, avec seulement 7 672 chauves-souris hivernantes. On remarque donc une augmentation considérable de l’effectif total entre l’hiver 2024 et l’hiver 2025. (Tableau 1)

Tableau 1 : Comparatif des effectifs totaux des chauves-souris hivernantes et du nombre de sites prospectés en fonction des hivers

La différence du nombre d’individu entre l’hiver 2024 et les autres hivers pourrait s’expliquer par la variation des températures. [3] En effet, l’hiver 2024 a été plus doux, ce qui provoque un réveil naturel des chauves-souris et donc une présence moins importante dans les cavités d’hibernation. L’hiver 2025, quant à lui, a été relativement froid ce qui a favorisé le maintien des chauves-souris en hibernation. L’influence météorologique n’est pas le seul facteur influençant l’évolution des populations et l’occupation des sites d’hibernation. On retrouve également des facteurs directement liés aux gîtes d’hibernation (dérangement, éboulement, modification des accès…). D’autres facteurs indirects peuvent influencer les effectifs hivernaux, comme la réussite de la reproduction, l’abondance alimentaire, ou l’impact des activités humaines (les collisions routières, l’urbanisation, l’intensification des pratiques agricoles…). [3] Ces nombreux facteurs peuvent donc aussi être liés à cette différence d’effectif. Dans ce cas, l’augmentation d’effectif pourrait être lié à un succès reproducteur plus élevé lors de l’été 2024.

Grappe de Grand Murin (Source : R. Gentel)

D’autres paramètres sont à prendre en compte dans cette analyse, comme le biais observateurs ou le nombre de sites prospectés au total sur la saison. En effet, chaque année les comptages sont réalisés par des personnes différentes, ce qui peut influencer l’uniformité du comptage. De plus, en hiver 2025, un plus grand nombre de sites ont été visités, avec 79 sites contre 70 sites en 2024. Cette grande augmentation d’effectif, entre l’hiver 2024 et l’hiver 2025 est donc à prendre avec précaution. Cependant, on constate quand même une augmentation de l’effectif total dans sa globalité (en comparant sur toutes les années), ce qui est rassurant pour l’état des populations. De plus, les plus grands sites sont prospectés chaque année à la même époque, et on constate également une augmentation des effectifs.

Approfondissons, sur les espèces rencontrées dans les grottes

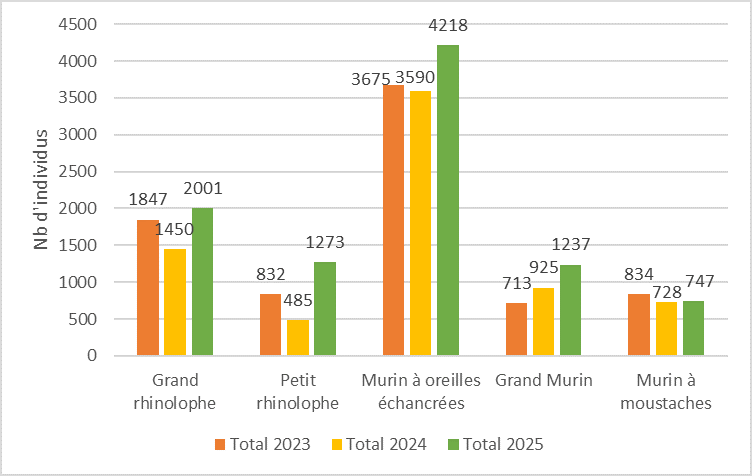

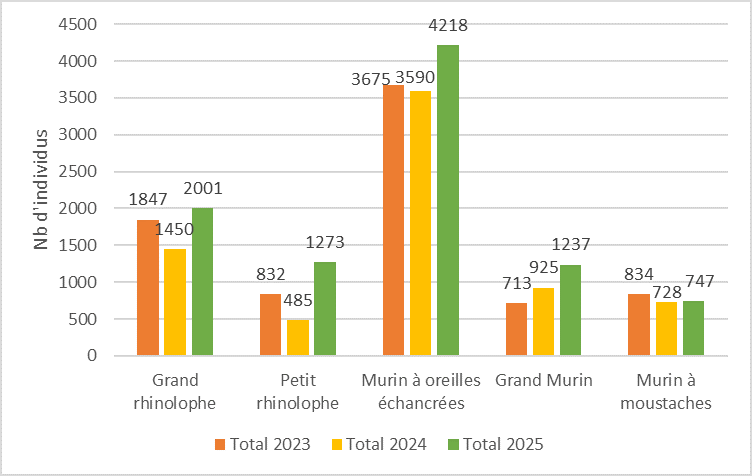

Les données permettent de nous montrer quelles espèces sont les plus présentes, en termes de nombre, dans les grottes du Sud Sarthe. Chaque année, on retrouve cinq espèces qui se disputent les places du podium, des 4 premières places. (Fig.2)

Figure 2 : Comparatif des effectifs de Chiroptères hivernants, les plus présents sur l’ensemble des sites du Sud Sarthe aux hivers 2024 et 2025

Pour l’hiver 2025, on a le Murin à oreilles échancrées en première place (avec 4 218 individus), en deuxième place le Grand rhinolophe (avec 2 001 individus), en troisième position le Petit rhinolophe (avec 1 273 individus), puis en quatrième le Grand Murin (avec 1 237 individus).

Quand on compare aux autres années, c’est toujours le Murin à oreilles échancrées en premier, puis le Grand rhinolophe en deuxième place du podium. Ensuite, le Petit rhinolophe, le Grand murin et le Murin à moustaches s’échangent les places.

Grand rhinolophe (Source : R. Gentel)

On peut se demander pourquoi on retrouve toujours ces mêmes espèces en grand nombre dans le Sud Sarthe. Une première explication, non scientifique, serait plutôt liée aux efforts de prospections ciblées sur certains sites et/ou espèces. En effet, le CPIE possède des financements pour travailler sur certaines espèces à fort enjeu sur le département, comme le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. Les efforts de prospections seront donc ciblés, chaque année, sur les sites majeurs accueillant ces espèces. Il serait donc possible de retrouver des espèces plutôt arboricoles par exemple, en hibernation dans la Sarthe ou d’autres espèces cavernicoles en plus grand nombre sur d’autres sites non prospectés.

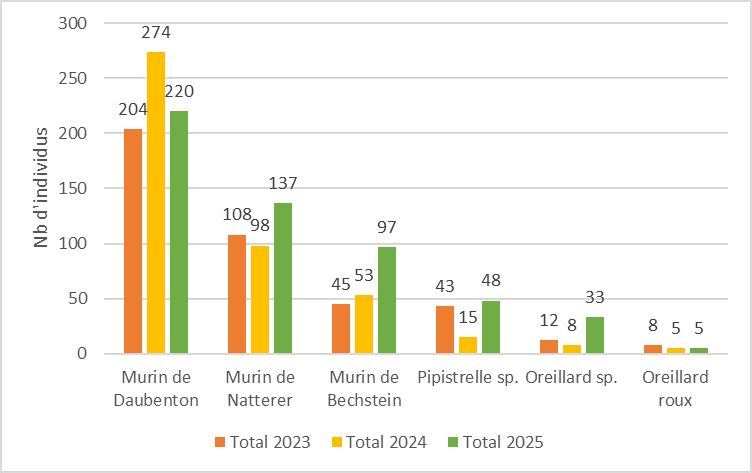

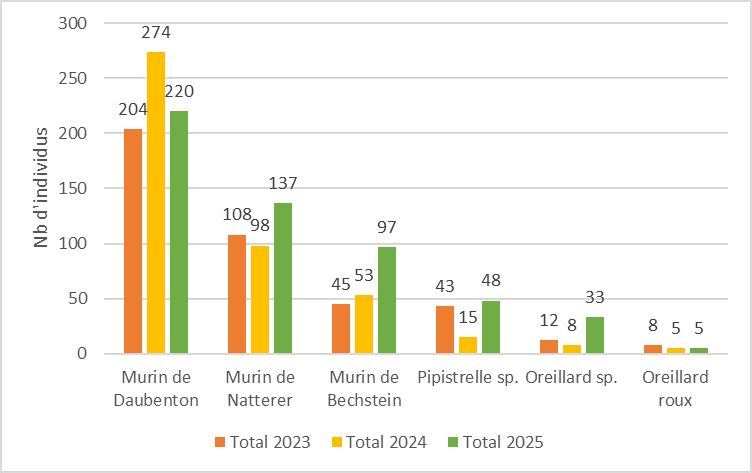

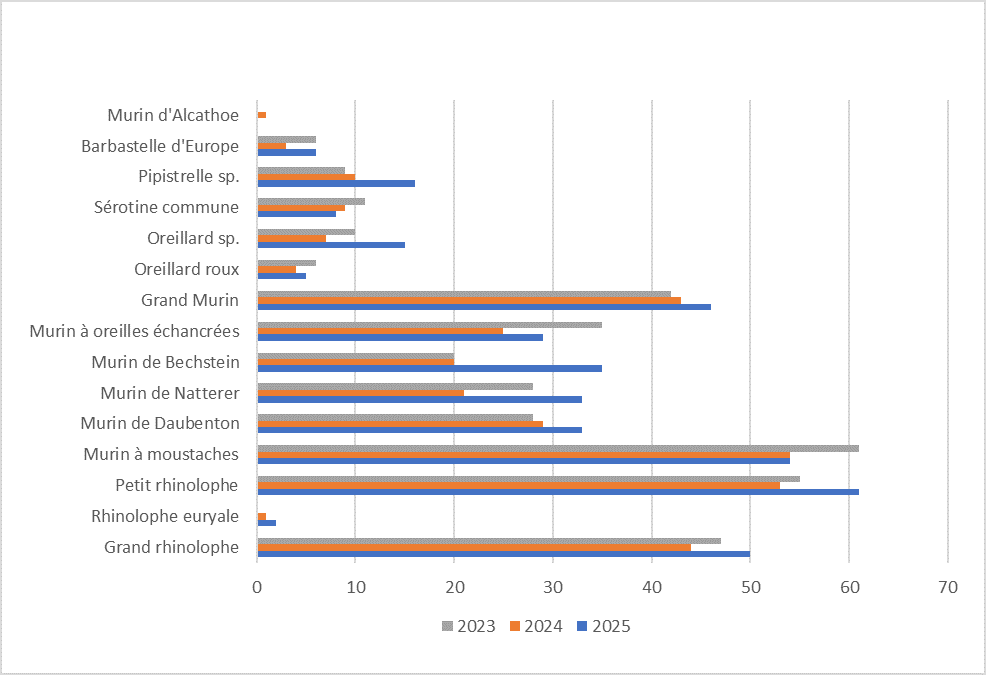

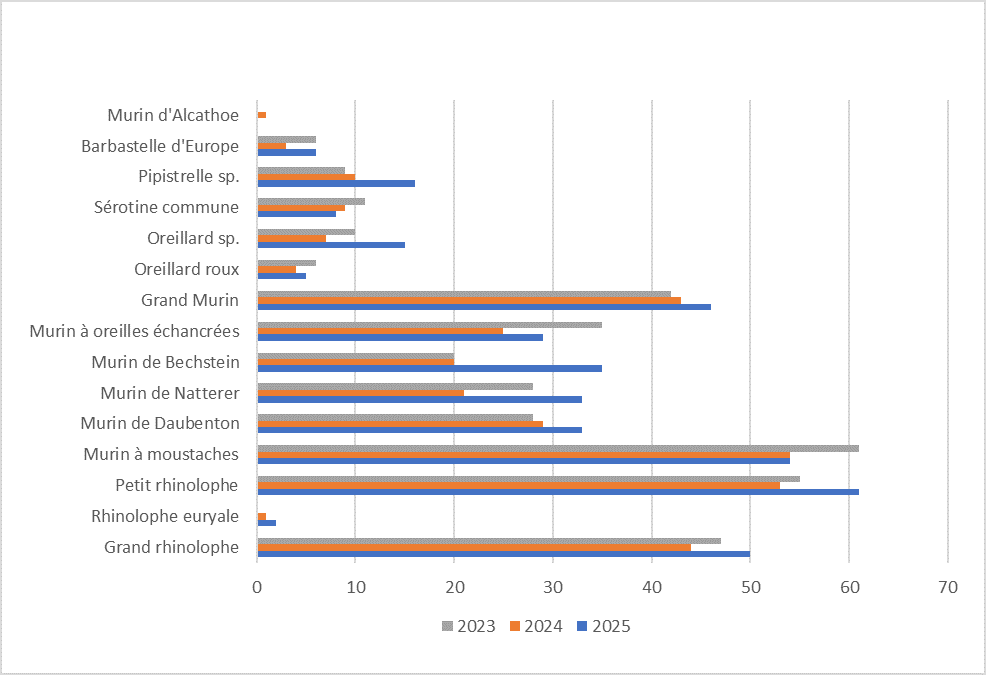

Figure 3 : Comparatif des effectifs de Chiroptères hivernants sur l’ensemble des sites du Sud Sarthe aux hivers 2024 et 2025

On retrouve également chaque année, dans les cavités, d’autres espèces avec des effectifs plus petits, comme le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, le Murin de Bechstein, la famille des Pipistrelles ou celle des Oreillards. (Fig.4)

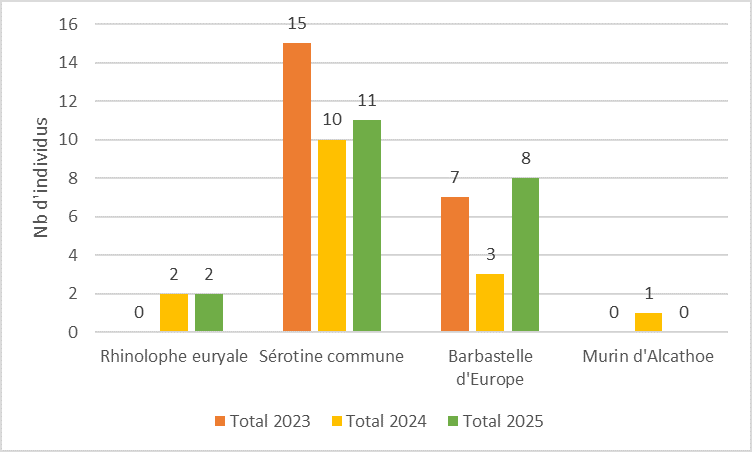

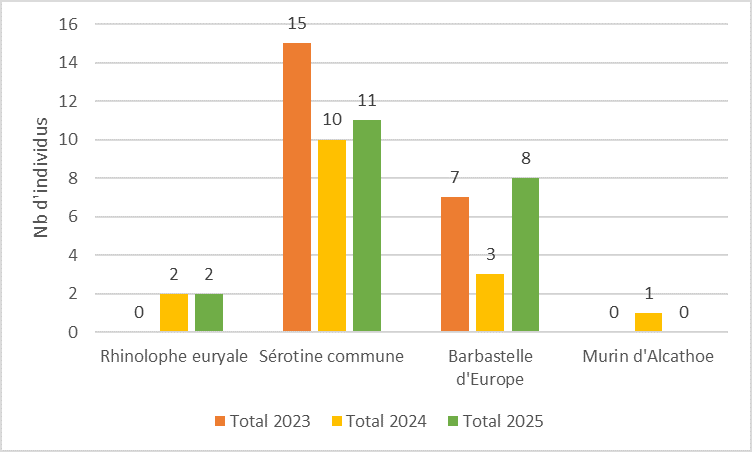

Figure 4 : Comparatif des effectifs de Chiroptères hivernants, les moins présents, sur l’ensemble des sites du Sud Sarthe aux hivers 2024 et 2025

Ces données mettent en lumière les espèces les moins présentes dans les cavités. On retrouve dans ce classement de la Sérotine commune, de la Barbastelle d’Europe, du Rhinolophe euryale et du Murin d’Alcathoe. (Fig. 4) Peu de données de Sérotine commune sont présentes en Sarthe lors de l’hiver, mais cette espèce est difficile à détecter en hibernation, car elle peut se cacher profondément dans les fissures. [1] Il est donc possible qu’une partie des individus ne soit pas repérés lors des comptages et que l’espèce soit présente en plus grand nombre lors de l’hiver. La Barbastelle d’Europe, elle, est une espèce très résistante au froid, aux variations et aux courants d’air, on la retrouve donc souvent en entrée de cavités. Elle peut aussi utiliser d’autres types de sites pour l’hiver, ce qui pourrait expliquer ces faibles effectifs. [1] Le Murin d’Alcathoe a été vu qu’une seule fois en 2024, ainsi que deux rhinolophes euryales présents dans les cavités en 2024 et en 2025. Cette quasi non présence de ces deux espèces en hiver, est principalement lié au fait qu’ils sont rares dans la Sarthe. En effet, d’après les cartes de répartition des espèces, elles sont très peu connues dans le département [1].

En résumé, le Murin à oreilles échancrées est le plus présent en nombre suivi du Grand rhinolophe. Seulement, si on compare avec les données du nombre de sites occupés, ce ne sont pas ces espèces qui occupent le plus grand nombre de cavités.

Figure 5 : Comparatif du nombre de sites occupés pour chaque espèce entre 2023 et 2025

En effet, c’est le Petit rhinolophe qui est présent sur le plus grand nombre de sites prospectés, avec une présence sur plus de 60 sites, sur 79 prospectés en 2025 et avec une présence sur plus de 50 sites en 2024. Il est suivi par le Murin à moustaches avec une présence sur 54 sites en 2024 et en 2025. On a ensuite en 3e position le Grand rhinolophe. (Fig.5)

Bien qu’il possède l’effectif le plus important, le Murin à oreilles échancrées ne fait donc pas parti des espèces qui occupent le plus de sites dans la Sarthe. En 2025, il était présent dans seulement 29 sites sur 79 prospectés. De plus, cette espèce est présente en très grand nombre sur quelques grottes. Les effectifs peuvent aller à pratiquement 2 000 individus dans la plus grande cavité de la Sarthe. Cela montre que sur l’effectif total du Murin à oreilles échancrées, presque la moitié est comptabilisé dans une seule cavité. Le Murin à oreilles échancrées est grégaire et se retrouve en petits groupes ou essaims. [2] Il ne supporte pas les variations et doit avoir des conditions stables entre 7 et 11°C, avec une hygrométrie proche de la saturation, ce qui l’oblige donc à plutôt utiliser les grottes en profondeur. [4] Ces deux aspects combinés, apportent une explication au fait que cette espèce est localisée que sur quelques sites (avec de gros effectifs sur certains et des effectifs plus réduits sur les autres), car elle est très exigeante et vit en groupe.

Grappe de Murins à oreilles échancrées (Source : R. Gentel)

Le Petit rhinolophe et le Murin à moustaches, font également partis des espèces les plus retrouvées dans la Sarthe en nombre. Ce sont des espèces communes en hibernation et que l’on retrouve à plus large échelle sur le département, car elles sont moins exigeantes que le Murin à oreilles échancrées. [4] On pourra donc les retrouver dans plusieurs cavités (grandes, petites, ou juste des caves de maison).

Le Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe sont donc rencontrés en nombre conséquent dans le Sud Sarthe et avec une large répartition sur le territoire. Cependant, dans cette même famille des Rhinolophidés, le Rhinolophe euryale, lui, est très peu présent dans le département. Il serait donc intéressant de rechercher la ou les raisons de cette présence réduite.

Zoom sur le Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

Le Rhinolophe euryale est reconnaissable des autres Rhinolophes présents en Sarthe, de par ses caractéristiques morphologiques différentes. En effet, sa feuille nasale est dotée d’un appendice supérieur bien plus long que l’inférieur. Il possède aussi des oreilles dont l’intérieur est rosé. Les individus s’enveloppent dans leur membrane alaire, comme les autres Rhinolophidés pendant l’hivernation, mais ils ne vont jamais s’enrouler complètement, en laissant apparaître le thorax et le ventre de couleur blanc crème.

Rhinolophe euryale @JV

En ce qui concerne son milieu de vie, le Rhinolophe euryale va principalement occuper les régions à paysage karstique, couvertes de milieux boisés et bocagers. C’est une espèce qui préfère un « climat clément et ne s’aventure pas dans les zones réellement montagneuses », car il est habituellement présent à environ 600 m d’altitude. [1]

En effet, les milieux karstiques lui serviront plutôt pour les gîtes. En hiver, il va préférer des températures plus chaudes, entre 11 et 16°C et une hygrométrie d’environ 70 % ; mais il peut très bien occuper tout type de gîte souterrains, comme les grottes, les carrières, les caves, les tunnels ou les mines. En été, il est principalement dans des milieux naturels karstiques, mais peut occasionnellement utiliser des bâtiments (combles d’église, de château, de maison ou de grange).

Son régime alimentaire est constitué principalement de petits Lépidoptères nocturnes ou de Diptères, mais aussi minoritairement de petits Coléoptères. Les milieux boisés et bocagers lui seront utiles pour ses territoires de chasse, qui sont le plus souvent une mosaïque de milieux, associant lisières, milieux ouverts et fermés, petits bosquets, de bois bordés de pelouses ou de prairies. C’est une espèce qui va préférer les forêts de feuillus avec des arbres matures voire très vieux ou sénescents. [1]

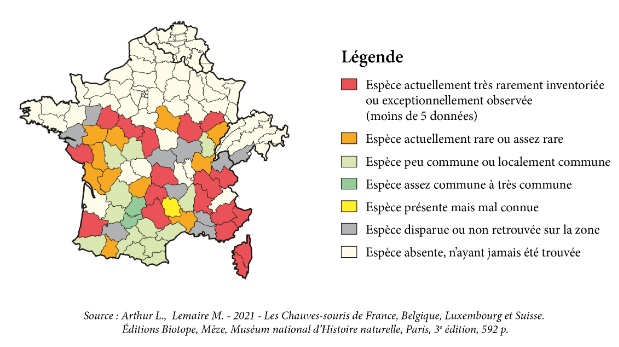

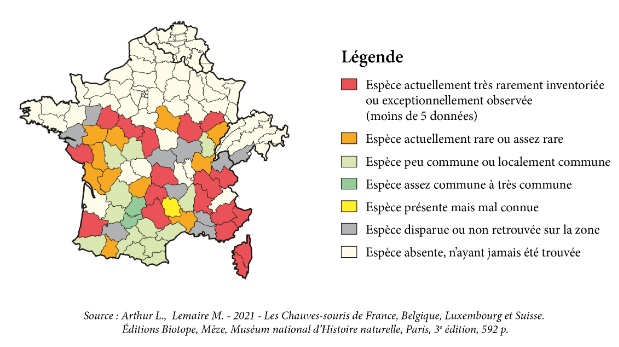

C’est une espèce méditerranéenne, dont son aire de répartition va jusqu’au Turkménistan et à l’Iran. Elle est plutôt présente dans la moitié Sud de la France Métropolitaine, sur 45 départements et est commune à très commune sur seulement 2 d’entre eux. (Fig.6)

Figure 6 : Répartition du Rhinolophe euryale en France métropolitaine par département

On observe que cette espèce est assez rare dans les Pays-de-la-Loire et est rarement observée dans le Maine-et-Loire et la Sarthe. En effet, le Rhinolophe euryale est classé en danger (EN) sur la Liste Rouge des mammifères continentaux des Pays-de-la-Loire. Il est bien évidemment protégé au niveau national, au même titre que toutes les autres espèces de chauves-souris en France métropolitaine. Il est aussi inscrit aux Annexes II et IV de la Directive Habitat-Faune-Flore, qui lui confère un intérêt communautaire où son habitat sera protégé sur les zones que l’on désignera comme Zones Spéciales de Conservation ; mais qui lui confère également une protection stricte sur l’ensemble du territoire européen (classé VU sur la Liste Rouge Européenne).

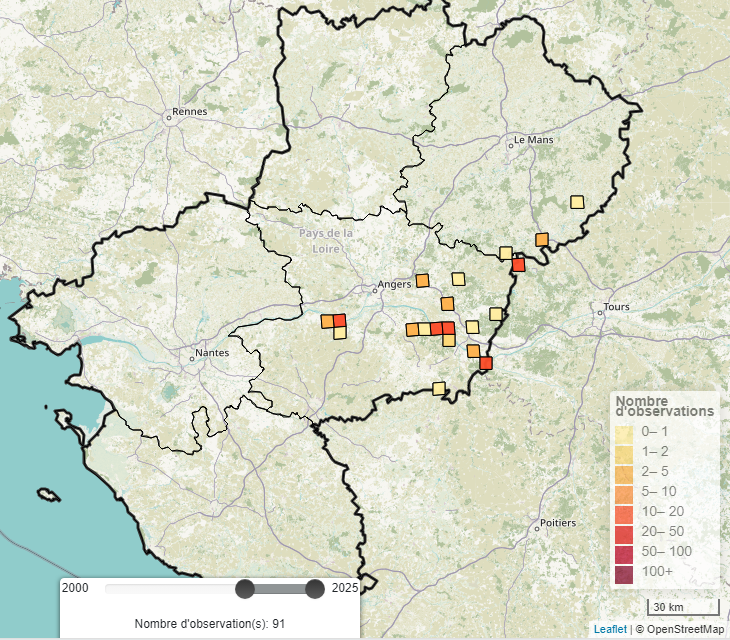

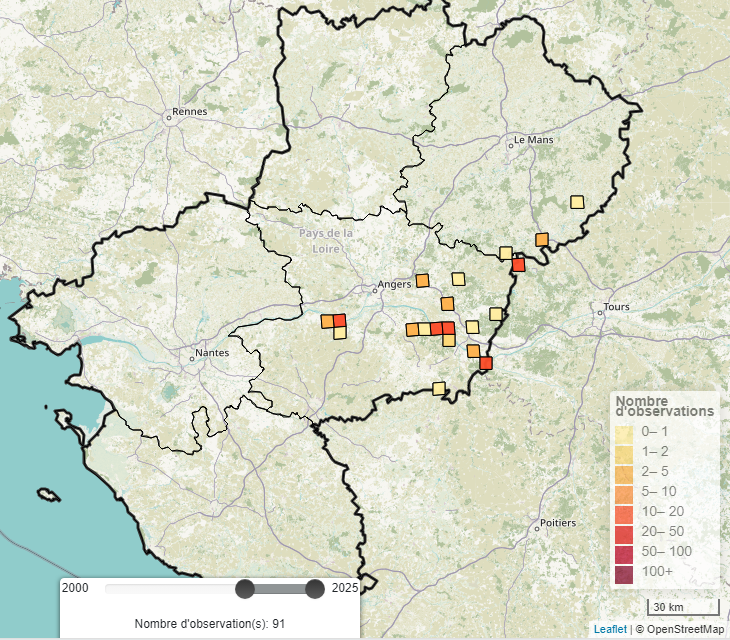

Figure 7 : Carte d’observations du Rhinolophe euryale de 2020 à 2025 (Source : Biodiv’Pays-de-la-Loire)

Si l’on regarde les données de plus près grâce au site Biodiv’Pays-de-la-Loire, la présence du Rhinolophe euryale est principalement concentrée à l’Ouest d’Angers au niveau de la Loire, mais quelques données sont présentes dans la Sarthe à la frontière Sud-Est du département. (Fig.7)

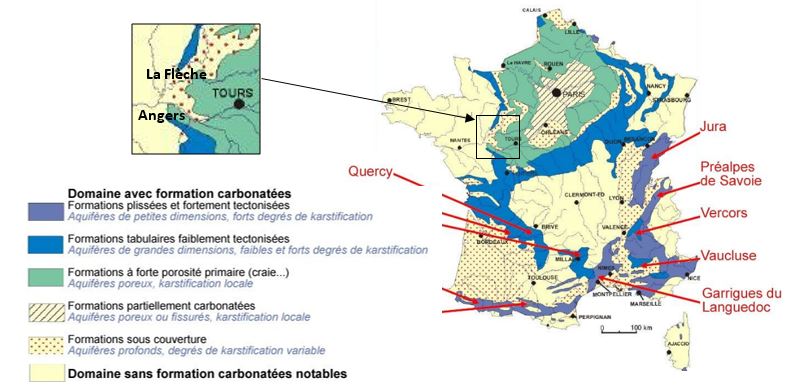

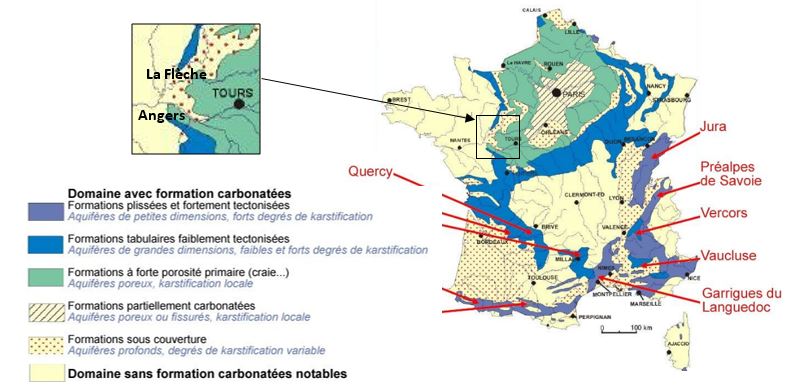

Cette espèce, comme évoqué précédemment, va préférer les milieux karstiques. On pourrait donc émettre une première hypothèse qui serait : la présence du Rhinolophe euryale est liée à la géologie et plus particulièrement à une présence de formations karstiques. En effet, si on compare la carte hydrogéologique des formations carbonatées karstifiables (Fig.8) et celle de la répartition de l’espèce (Fig.7), on remarque que les départements où le Rhinolophe euryale est plutôt commun correspond aux zones où le degré de karstification est fort.

Figure 8 : Carte hydrogéologique des formations carbonatées karstifiables (Source : © 1996 Bruno Marsaud, Université Paris Sud)

Si l’on zoom sur le Sud de la Sarthe et le Nord-Ouest du Maine-et-Loire, on observe sur cette zone des milieux avec une karstification locale ou faible à fort, mais aussi avec des degrés variables.

Le fait que le Rhinolophe euryale s’aventure très peu dans la Sarthe pourrait donc s’expliquer par la présence très réduite des milieux karstiques, contrairement au Nord-Est du Maine-et-Loire. Cependant, la frontière Sud-Est de la Sarthe se trouves à la frontière d’une zone ou la Karstification peut être locale, ce qui pourrait expliquer les quelques données de présence.

La géologie et donc la présence de milieux favorables à l’espèce n’est pas la seule cause pour laquelle le Rhinolophe euryale s’aventure peu dans le territoire Sarthois. D’autres hypothèses peuvent être émises, comme le climat, l’abondance alimentaire ou la mortalité ; mais il est difficile de trouver une ou plusieurs causes à ce phénomène et de poser un diagnostic précis et sûr.

Leslie Chauvin

Bibliographie :

[1] ArthurL., Lemaire M., 2009. – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope), Muséum National d’Histoire naturelle, Paris, 544 p.

[2] Estuaire de la Rance n2000. [En ligne] Murin à oreilles échancrées – Myotis emarginatus – 1321. [Consulté le 06 mars 2025], Disponible sur : https://estuairedelarance.n2000.fr/sites/estuairedelarance.n2000.fr/files/documents/page/murin_oreilles_ech.pdf

[3] GEPMA, ODONAT (coord.), 2016. Rapport annuel Biodiv’Alsace – Volet I – Évolution de la richesse spécifique des populations de chiroptères en hiver. p23-24

[4] La biodiversité en Wallonie [en ligne]. Wallonie.be. 2022 [06/03/2025] https://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=50333765&IDC=325

[5] Quelle différence entre l’hivernation et l’hibernation [en ligne]. Muséum national d’histoires naturelles. 2023 [17/03/2025] https://www.mnhn.fr/fr/quelle-difference-entre-l-hivernation-et-l-hibernation

Sans commentaires